ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ

Так ли страшны «черные списки»?

Войдите для участия

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ВАМ НЕОБХОДИМО АВТОРИЗОВАТЬСЯ / ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ

27 August 2012

Проект ФЗ РФ № 89417-6 способен создать пользователям только временные неприятности, но опасаться масштабной цензуры в сети нет оснований, полагает ВЛАДИМИР САНИН

Несмотря на летнее затишье, полным ходом идут консультации интернет-компаний с представителями закона — то есть Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) с Минкомсвязью. Все участники процесса и заинтересованные лица понимают, что известный законопроект о «черных списках» не имеет ровным счетом никакого отношения ни к защите детей, ни к порнографии, ни к другим видам незаконного контента, а является инструментом политической цензуры. Не понимают этого, правда, 73% граждан России по версии ВЦИОМа, но это ничего, это им скоро объяснят — в ближайшем РОВД, а особенно невезучим — в СИЗО.

Пока же отрасль пытается как-то минимизировать свои потери. Закон предусматривает три ступени блокировки: по адресу страницы (например, http://blahblahblah.livejournal.com), по домену (livejournal.com) и по IP-адресу. Интересы провайдеров и контентных компаний тут некоторым образом расходятся — так что приходится искать компромисс. Блокировка по домену категорически не устраивает, например, Livejournal Inc. — поскольку из-за одного дневника будет заблокирован весь ЖЖ. Именно это и произошло, когда правительству Казахстана разонравился в свое время дневник Рахата Алиева. Блокировка по адресу страницы — инструмент гораздо более прицельный, но дорогой: МТС, например, придется потратить на систему фильтрации 50 миллионов долларов. Понятно, что провайдеров с такими деньгами у нас можно пересчитать по пальцам одной руки. В результате с рынка уйдут мелкие компании, что в итоге уменьшит конкуренцию, ухудшит качество услуг и — ну да, сделает интернет в России более контролируемым. Сейчас вроде бы достигнут какой-то промежуточный компромисс, смысл которого не совсем, правда, ясен.

Несмотря на летнее затишье, полным ходом идут консультации интернет-компаний с представителями закона — то есть Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) с Минкомсвязью. Все участники процесса и заинтересованные лица понимают, что известный законопроект о «черных списках» не имеет ровным счетом никакого отношения ни к защите детей, ни к порнографии, ни к другим видам незаконного контента, а является инструментом политической цензуры. Не понимают этого, правда, 73% граждан России по версии ВЦИОМа, но это ничего, это им скоро объяснят — в ближайшем РОВД, а особенно невезучим — в СИЗО.

Пока же отрасль пытается как-то минимизировать свои потери. Закон предусматривает три ступени блокировки: по адресу страницы (например, http://blahblahblah.livejournal.com), по домену (livejournal.com) и по IP-адресу. Интересы провайдеров и контентных компаний тут некоторым образом расходятся — так что приходится искать компромисс. Блокировка по домену категорически не устраивает, например, Livejournal Inc. — поскольку из-за одного дневника будет заблокирован весь ЖЖ. Именно это и произошло, когда правительству Казахстана разонравился в свое время дневник Рахата Алиева. Блокировка по адресу страницы — инструмент гораздо более прицельный, но дорогой: МТС, например, придется потратить на систему фильтрации 50 миллионов долларов. Понятно, что провайдеров с такими деньгами у нас можно пересчитать по пальцам одной руки. В результате с рынка уйдут мелкие компании, что в итоге уменьшит конкуренцию, ухудшит качество услуг и — ну да, сделает интернет в России более контролируемым. Сейчас вроде бы достигнут какой-то промежуточный компромисс, смысл которого не совсем, правда, ясен.

Давайте попробуем разобраться с тем, будет ли этот закон работать и как. Что они могут нам сделать?

Во-первых, разделегировать доменное имя. Как это работает, мы видели в момент превращения torrents.ru в rutracker.org. Сайты просто будут уходить из зоны .ru. Это очень жаль, но ничего страшного не произойдет.

Во-вторых, возможна блокировка по IP-адресу — проще всего, дешевле всего, вреднее всего и бессмысленнее всего. Времена, когда одному сайту соответствовал один IP-адрес, давно прошли, и даже эпоха shared hosting заканчивается. Пока это самый распространенный вариант: на одном сервере, имеющем один IP-адрес, расположено множество сайтов. Стоит Роскомнадзору (или кто будет вести эти самые «черные списки») попытаться прикрыть один из них — и вы перестаете видеть все остальные сайты с того же сервера. В общем, именно поэтому контентные компании настаивают на дорогой блокировке по URL. Что произойдет, если все-таки попытки ограничения доступа по IP будут предприниматься в сколько-нибудь товарных масштабах?

Ответ: ничего.

То есть какие-то интернет-магазины и сервисы потеряют деньги за то время, пока их сайт будет недоступен, а в остальном — ничего. Владельцы сайтов перейдут на облачные сервисы — Amazon, Google или даже Microsoft. На них у сайта нет постоянного IP-адреса, а есть много — и они все время меняются. Роскомнадзор может попробовать эти изменения отслеживать в реальном времени, но это поможет только отчасти, сайт на таком хостинге все равно будет виден, хотя и с некоторыми перебоями. То есть так можно заткнуть stand-alone-страничку на собственном домене у небольшого провайдера — но сколько вам таких известно?

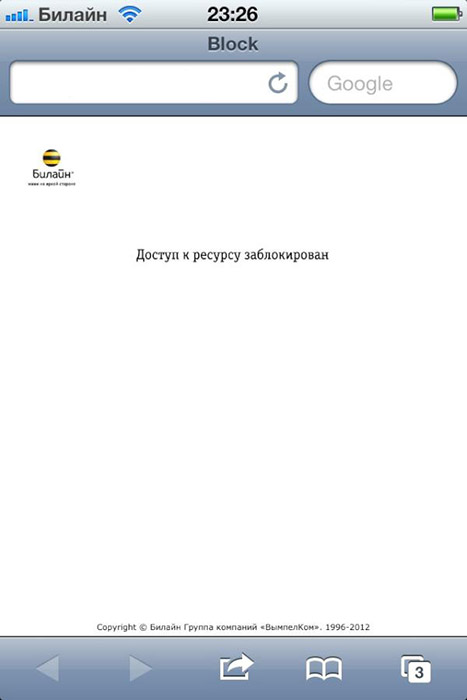

Теперь перейдем к блокировке по домену. При этом обычно происходит подмена DNS-записей на DNS-серверах операторов связи. Вообще система DNS преобразует доменное имя (например, blahblahblah.com) в его IP-адрес (например, 194.158.0.0) и наоборот. Запрос этот можно на уровне провайдера перехватить и дать неверный, то есть требуемый Роскомнадзором, ответ. В результате вы видите что-нибудь вот такое:

Colta.ru

Colta.ru

Дни рождения

-

07 December

-

07 December

-

07 December

-

07 December

-

07 December